難関大学に合格するには、いったいどれくらいの勉強時間が必要なのでしょうか?

「うちの子、全然勉強してないけど大丈夫?」「部活が忙しくて、まとまった勉強時間なんて取れない…」そんな悩みを持つ親御さんや高校生は少なくありません。

この記事では、実際に難関大学(東大・京大・旧帝大・MARCH・関関同立など)に合格した先輩たちのリアルな勉強時間をお伝えします。さらに、忙しい毎日の中でも限られた時間を最大限に活かす学習術や家庭のサポート法も紹介します。

「何時間勉強すればいいのか」が明確になれば、やるべきことが見えてきます。まずは、合格者たちの勉強時間から見ていきましょう。

合格者のリアルな勉強時間とは?

東大・京大を始めとする旧帝国大学や医学部医学科・早慶などの難関大学に合格するためには3500〜4000時間の勉強が必要です。具体的に1日の勉強時間にすると以下の表のようになります。その他の大学についても勉強時間をまとめています。

| 志望校 | 目標学習時間 (高1〜3合計) | 高1・高2の目安 | 高3時点の目安 |

| 東大・京大・医学部 | 3,500〜4,000時間 | 平日2〜3時間 休日4〜6時間 | 平日4〜6時間 休日8〜10時間 |

| 早慶・旧帝大(東北大・名大・ 阪大など) | 2,500〜3,000時間 | 平日2時間 休日3〜5時間 | 平日3〜4時間 休日6〜8時間 |

| 中堅国公立(千葉・横国・金沢・広島など) | 2,200〜2,700時間 | 平日1.5〜2時間 休日3〜4時間 | 平日3〜4時間 休日5〜7時間 |

| MARCH・関関同立 | 2,000時間 | 平日1〜1.5時間 休日2〜3時間 | 平日2〜3時間 休日4〜6時間 |

高校1・2年生のときに毎日1〜2時間程度の学習時間を確保すれば、高3での巻き返しができます。

学年別|高校1〜3年の勉強時間の変化と推移

高校生の勉強時間は、学年が進むごとに大きく変化していきます。下の表とグラフは、志望校別に高校1年から3年までの平日・休日それぞれの1日あたりの平均勉強時間を比較したものです。

特に注目したいのは、難関大学を目指す生徒ほど、高1から着実に勉強時間を確保している点です。東大・京大・医学部を志望する生徒は、高1で平日2.5時間・休日4時間と、かなりの学習時間を積み重ねています。段階的に勉強時間を増やし、高3では平日3.5時間・休日10時間に達しています。

一方、MARCH・関関同立クラスを目指す場合でも、高3では平日2時間・休日6時間の勉強時間が必要です。中堅国公立や早慶レベルを目指す生徒も、学年ごとにバランスよく勉強時間を増やしていくとよいでしょう。

学年別に勉強時間の推移を把握すれば、志望校に応じた目標設定がしやすくなります。

| 志望校 | 合計学習時間 | 平日 | ||

| 高1 | 高2 | 高3 | ||

| 東大・京大・医学部 | 3500時間 | 2.5時間 | 3時間 | 3.5時間 |

| 早慶・旧帝大 | 3000時間 | 2時間 | 2.5時間 | 3時間 |

| 中堅国公立 | 2500時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2.5時間 |

| MARCH・関関同立 | 2000時間 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 |

| 志望校 | 合計学習時間 | 休日 | ||

| 高1 | 高2 | 高3 | ||

| 東大・京大・医学部 | 3500時間 | 4時間 | 5時間 | 10時間 |

| 早慶・旧帝大 | 3000時間 | 3時間 | 4時間 | 8時間 |

| 中堅国公立 | 2500時間 | 2.5時間 | 3時間 | 7時間 |

| MARCH・関関同立 | 2000時間 | 2時間 | 2.5時間 | 6時間 |

部活・塾・家庭学習をどう両立していたか

高校生活の中で、部活・塾・家庭学習をどう両立するかは、多くの受験生にとって大きな課題です。特に、難関大学を目指す生徒たちは、勉強時間を確保しつつ、部活や塾での活動にも真剣に取り組んでいます。

実際に合格した先輩たちの多くは、「時間の使い方」を工夫していました。たとえば、授業後に部活がある日でも、朝早く起きて登校前に30分〜1時間の勉強を積み重ねたり、通学時間を利用したりするとよいでしょう。効率よく時間を使うには以下のような工夫が有効です。

- 早起きして登校前に自宅で勉強する

- 早く登校して教室で勉強する

- 通学中に単語帳を見る

- 授業の間の休み時間に勉強をする

- 授業後に学校の図書館に立ち寄って勉強する

塾を利用している生徒は、平日の授業後に塾の自習室を活用して勉強時間を確保していました。土日に部活がある場合でも、午前の部活が終わってから午後自習室へ行くといったように勉強時間を確保するとよいでしょう。

両立のカギは、1日トータルでの学習時間を意識し、無理のない範囲で継続することです。けして完璧にこなそうとせず、優先順位を明確にしながら日々のスケジュールを調整していく柔軟さがあるとよいでしょう。

1日3時間?6時間?時間より「中身」がカギになる理由

「1日○時間勉強したら合格できる」といった話をよく聞きますが、実際には勉強時間の「長さ」よりも「中身」=「質」がカギです。

たとえば、同じ3時間であっても集中して取り組んだ3時間と、ダラダラとSNSを見ながらの3時間では学習効果に大きな差が出ます。特に、難関大学を目指すなら、限られた時間の中でどれだけ効率よく質の高い学習ができるかが重要です。

実際に合格した生徒たちは、以下のような「質を高める工夫」をしていました。

- 簡単に解答を見るのではなく、じっくり考えてから解答をみる

- 解答を見てもわからない場合は、すぐに人に聞く

- 見るだけの勉強ではなく、書いたり声に出したりするなど五感をフル活用する

- 苦手分野を優先し、得意な分野に時間をかけすぎない

- 勉強中はスマホをかばんにしまい、通知をオフにして集中力を維持する

また、テストや模試を使った勉強の振り返り(自己分析)も重要です。「何時間勉強したか」ではなく、「どの分野が理解できていないのか」を意識することで、次の勉強がさらに効果的になります。

時間にこだわるのではなく、1時間の密度を高める——これが、ライバルと差をつける最大のポイントです。

部活や課外活動で忙しくても勉強時間を確保するコツ

部活や習い事、課外活動に取り組みながら勉強時間をどうやって確保するか。多くの高校生が直面する課題です。

しかし、限られた時間でも工夫次第で、十分な勉強量を積み重ねられます。ここでは、実際の合格者のタイムスケジュールや、スマホの使い方、短時間で効率的に成果を出す学習法を紹介します。

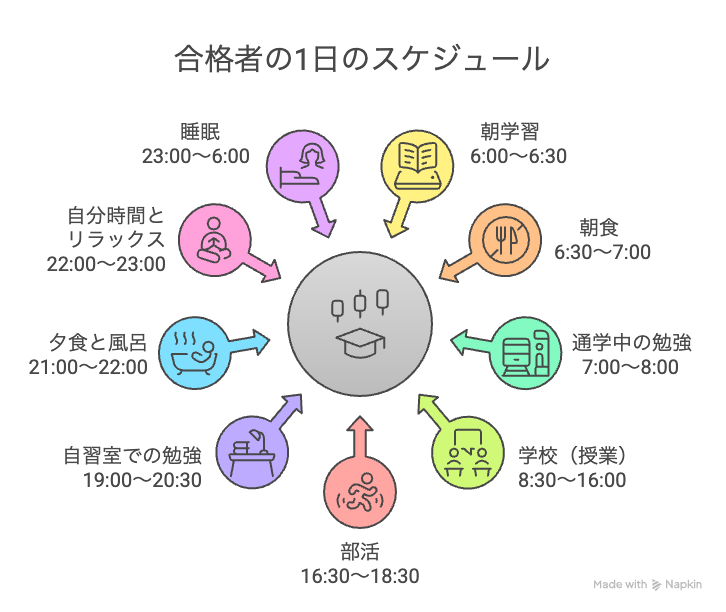

タイムスケジュール公開|実際の合格者の1日

部活と勉強を両立させて志望校に合格した先輩たちは、どんな1日を過ごしていたのでしょうか?以下は、ある難関大学合格者の平日タイムスケジュールの一例です。限られた時間の中でも、朝・通学中・部活後などを上手に活用することで、無理なく勉強時間を確保しています。

| 時間帯 | 活動内容 |

|---|---|

| 6:00〜6:30 | 朝学習(脳がクリアな状態なので暗記中心に) |

| 6:30〜7:00 | 朝食・身支度 |

| 7:00〜8:00 | 通学中に単語帳チェック・英語リスニング |

| 8:30〜16:00 | 学校の授業+スキマ時間に暗記や問題演習 |

| 16:30〜18:30 | 部活・課外活動・習い事 |

| 19:00〜20:30 | 塾の自習室で学校の課題+集中演習 |

| 21:00〜22:00 | 夕食と風呂 |

| 22:00〜23:00 | 自分時間&リラックス |

上記の例だと平日の1日で朝30分、通学中に1時間、自習室で1時間半で合計3時間勉強できています。スキマ時間を積み重ねれば、1日3時間の学習が無理なく確保できます。

できることから工夫して、無理なく始めてみましょう。

勉強時間を生み出す「スマホ利用」術

スマホが気になって勉強に集中できない…。そんな悩みを持つ人は多いです。スマホを敵ではなく味方にする工夫で勉強時間を生み出せます。勉強用タイマーアプリを使うと、集中力が高まり効率的に学習を進められます。時間を可視化して「この時間だけは集中しよう」という意識を持てば、SNSを見てしまうダラダラ勉強を防げます。

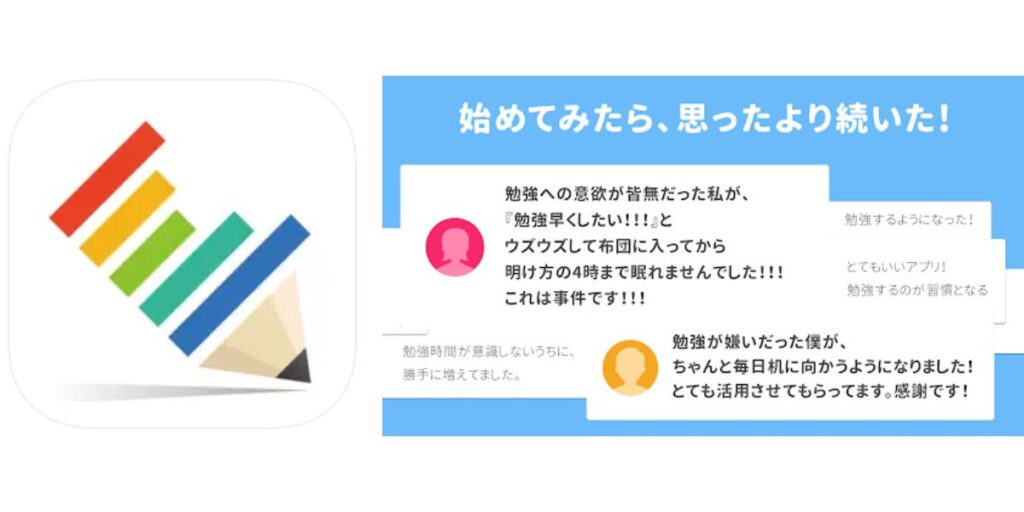

例えば、「Studyplus」を使えば、勉強時間をタイマーで測りながら、その記録をアプリ内に保存できます。自分の頑張りが数字で見えることで、達成感が得られ、次の勉強へのやる気も続きやすくなります。

「Studyplus」は、累計800万ダウンロードを誇る人気の学習記録アプリです。大学受験生の2人に1人が利用しており、勉強時間や学習内容を簡単に記録・管理できます。学習の進捗がグラフで見えるため、モチベーション維持に効果的です。

仲間と励まし合えるSNS機能もあり、継続的な学習をサポートします。すぐにダウンロードして使ってみましょう。

勉強時間を生み出す「スキマ時間」活用術

限られた時間の中でも、スキマ時間を活用して勉強時間を効果的に増やせます。1回あたりの時間は短くても、1日の中で積み重ねれば、まとまった勉強量になるためです。例えば、以下のような方法があります。

- 通学中に英単語アプリ、リスニング音声を再生

- 授業の休み時間5分で1問解く、1語覚えるなどの「スモールゴール」を設定する

- 部活の合間に暗記カード、確認テストアプリを使う

上記の方法をやるだけで、1日30分〜1時間の学習時間を生み出せます。さらに、朝の準備前や寝る前の5分を活用するだけでも、集中力を高めるトレーニングになります。スマホを触る時間を意識的に減らし、その分を勉強に充てる工夫も効果的です。

大切なのは、「この5分は集中する」と心に決めてやりぬくことです。スキマ時間の活用は、忙しい高校生ほど大きな成果をもたらし、勉強の質と量を同時に高められます。すぐに取り組んでみましょう。

部活や課外活動が忙しい人にこそ効く短時間高効率の学習術

部活や課外活動で忙しい人ほど、限られた時間をどう使うかが学力アップのカギになります。長時間の勉強が難しいからこそ、短時間でも成果を出せる「高効率な学習法」を実践しましょう。

意識したいのは「たった5分でも毎日継続すること」です。まとまった時間が取れないなら、朝や夜、スキマ時間を活かして集中する習慣を作りましょう。具体的には以下の方法が効果的です。

- 1冊の問題集を何度も繰り返す:「広く浅く」より「狭く深く」勉強する

受験勉強は基礎固めが最も重要です。まずは教科書準拠の問題集を徹底的に理解しましょう。 - アクティブリコール:「覚えたことを思い出す訓練」を通じて、記憶を強化する

脳科学的に「思い出す行為」が記憶の定着を強化することが証明されています。 - 苦手分野に絞って短期集中:得意な科目は維持、苦手を優先的に克服する

教科バランスが良いと、特定の科目が難しくても合格点を勝ち取れます。得意科目に頼っていると、得意科目の試験が難しかったときに合計得点が伸びず、合格できません。 - 朝10分・夜10分ルール:1日の始まりと終わりに勉強を固定化する

朝は脳がリセットされて最もクリアな状態で、新しい情報を吸収しやすいです。前頭葉が活性化し、思考のウォームアップになります。

夜寝る前に勉強した内容は、睡眠中に脳が記憶を整理・定着させるため、特に暗記系に効果的です。

短時間でも集中して質を高めれば、忙しくても十分に成果を出せます。「忙しいからできない」ではなく、「忙しいからこそ効率を重視する」ことが、勉強と活動を両立するコツです。短い時間でもできることから取り組んでみましょう。

やる気がない子どもにどう接する?親ができるサポート法

子どもがなかなか勉強にやる気を出さないとき、親としてどう接するべきか悩む方は多いでしょう。

「勉強しなさい」と言っても逆効果になるケースもあります。ここでは、子どものやる気を引き出すために親ができる具体的なサポート法をご紹介します。

「勉強しなさい」を言わずにやる気を引き出す声かけ

子どもに「勉強しなさい」と言わずに、やる気を引き出すには、共感と対話を意識した声かけが効果的です。命令されると反発心が生まれ、自主的に勉強する意欲が下がってしまいます。

例えば、「最近、どの教科が楽しい?」と関心を持ったり、「この前のテスト、頑張ってたね」と努力を認める声かけをすると、子どもは「分かってくれている」と感じ、自分から動こうとする気持ちが芽生えます。

「○○大学の資料、一緒に見てみようか?」と未来の話をするのも前向きなきっかけになります。

押しつけではなく、対話を通して子どもの気持ちに寄り添うことが、やる気を引き出す最大のポイントです。

しかし、思春期の中高生はなかなか話をしてくれないことも多いです。親として我慢するのはとても難しく、親の立場から動いてしまいがちですが、ゆっくりと待つことが大切です。

子どもからの信頼は「待つ」ことで生まれます。思春期は、親との適度な距離感を求める時期です。今すぐに話してくれなくても、ふとしたきっかけで話をしてくれるときがきます。親として見守る姿勢が信頼関係を作る第一歩です。

挨拶や日常の反応などの小さなことを注意深く見ていると、表情や態度の変化を察知できます。子どもの「話したいときのサイン」を見逃さなければ、話すタイミングはおのずと出てくるものです。子どもが話したくなるタイミングを焦らず待ちましょう。

子どもが自然に机に向かう家庭の習慣づくり

子どもが自然に机に向かうには、「勉強が当たり前」と感じる家庭の習慣づくりが大切です。「やる気」が出るのを待つよりも、環境や習慣によって行動は自然と定着します。人は何かを始めると、脳が刺激されて作業興奮が起こり、「もっとやろう」と自然にやる気が湧いてきます。

行動によってドーパミンという快感物質が分泌され、達成感や集中力が高まることが知られています。勉強を始める前は気が乗らなくても、「やりはじめたらなんか乗ってきた!」という経験は多くの人にあるはずです。

毎日同じ時間に家族全員が静かに過ごす「勉強タイム」を設けるとよいでしょう。親も読書や資格試験の勉強など、勉強している姿を見せると子どもにとって勉強が当たり前になります。子どもは言葉よりも、日常の環境から多くを学びます。

リビング学習で親がそっと見守る環境を作るのも効果的です。また、テレビやスマホの使用ルールを決めると良いでしょう。環境を整えれば「勉強しなさい」と言わなくても、自ら机に向かう流れが生まれます。いきなり完璧を目指すのではなく、少しずつ環境を整えていってください。

親の関わりすぎが逆効果になるケースも?

親の関わりすぎは、かえって子どものやる気を下げることがあります。子どもは自分の意思で行動したいという気持ちを強く持っており、過度な干渉は「信じてもらえていない」と感じる原因になるからです。

親が毎日の勉強内容を細かくチェックしたり、「このままじゃダメ」と言い過ぎたりすると、子どもはプレッシャーを感じて自信を失ってしまいます。「どうせ頑張っても認めてもらえない」という思いから、勉強への意欲が低下してしまいます

長年の教師経験からも、親が過干渉で大学受験がうまく行ったケースは極めて稀です。子どもは親の鏡です。子どもを信頼する姿勢が、子どもからの信頼を得ることにつながります。

子どもの方から相談された時にだけアドバイスするなど、適度な距離感を保つとよいでしょう。困ったときにそっと支える存在となり、子どもの自立とやる気を育てていきましょう。

家庭でできるミニサポート|ご褒美・目標可視化など

子どものやる気を引き出すには、ちょっとした工夫を家庭で取り入れることが効果的です。特に、ご褒美の設定や目標を可視化するサポートは、子どもが達成感を感じやすく、自分から行動しやすくなります。

例えば「今週1日30分ずつ勉強できたら、家族で好きなスイーツを一緒に食べる」など、小さなご褒美を用意すると、子どもは目標に向かって前向きに取り組みやすくなります。ご褒美は高価なものではなく、親子の楽しい時間や、ちょっとした嬉しい出来事で十分効果があります。

目標を見える形で管理するのも有効です。リビングにカレンダーを貼り、「今日やること」「今週の目標」を一緒に書き出すと、子どもは自分の進み具合を実感しやすくなります。達成した日はシールを貼る、色を塗るなど、視覚的に達成感を得る工夫がやる気の維持につながります。

さらに、スマホのタイマーアプリを使って「まず15分だけやろう」と時間を区切ると、始めるハードルがぐっと下がります。短い時間でも「できた!」という感覚を積み重ねることが、継続的なやる気に繋がります。

子どもの成長を焦らず見守り、無理のない範囲で小さな成功を積み重ねるサポートが、やる気を引き出すカギです。大学受験を乗り切るために家族みんなで受験勉強に取り組む雰囲気を作っていきましょう。

コメント